こんにちは!最近、職場でAIという言葉をよく耳にしませんか?「うちの会社でもAIを導入すべきかな」と考えているビジネスパーソンの方、必見です!

実は今、多くの企業がAIツールを使って業務効率化に成功しています。でも「何から始めればいいの?」「本当に効果あるの?」という疑問を持っている方も多いはず。

このブログでは、AIを活用した業務効率化の最新トレンドと、明日からでも実践できる具体的な導入方法をご紹介します。コスト削減や生産性向上を実現した企業の事例も交えながら、2025年に向けたビジネス戦略までバッチリ解説しますよ!

AIは難しそう…と思っているあなた。大丈夫です!専門知識がなくても始められる方法を分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたも明日からAIマスターへの第一歩を踏み出せますよ!

それでは、最新のAIトレンドと実践的な導入ガイドの世界へ、一緒に飛び込んでみましょう!

1. AIで業務効率化!誰でも明日から使える導入ステップ完全マップ

ビジネスにおけるAI導入は特別なスキルを持つ企業だけのものではありません。現在、多くの企業がAIツールを活用して業務効率を飛躍的に向上させています。ここでは、AIを活用した業務効率化の具体的な導入ステップを解説します。

まず初めに、自社の業務課題を明確にしましょう。どの業務プロセスに時間がかかっているのか、どこでミスが発生しやすいのかを洗い出します。例えば、顧客対応、データ入力、在庫管理などの分野で非効率な部分がないか確認してください。

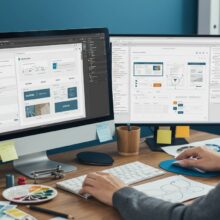

次に、目的に合ったAIツールを選定します。初心者向けには、Microsoft PowerAutomateやZapierなどのノーコード・ローコードツールがおすすめです。これらは専門知識がなくても、ドラッグ&ドロップの操作でワークフローを自動化できます。

導入準備として、小規模なパイロットプロジェクトから始めることが重要です。例えば、請求書処理や定型メールの自動返信など、比較的シンプルなタスクからAI化に取り組みましょう。Google WorkspaceやMicrosoft 365に統合されているAI機能を活用すれば、既存の業務フローを大きく変えることなく導入できます。

実際の導入では、スタッフへの適切なトレーニングが成功の鍵となります。AIツールの使い方だけでなく、AIと人間の役割分担についても明確にしておきましょう。IBM WatsonやAmazon Web Servicesなどの大手プロバイダーは充実した教育リソースを提供しているため、活用することをお勧めします。

導入後は継続的な効果測定と改善が重要です。作業時間の短縮率やエラー率の減少など、定量的な指標を設定して効果を可視化しましょう。また、AIの判断が適切かどうかを定期的に人間がチェックする仕組みも必要です。

コスト面では、初期投資を抑えたい場合はサブスクリプション型のAIサービスから始めるのがおすすめです。ChatGPT PlusやCopilot for Microsoftなど月額制のサービスなら、大きな投資なしに試すことができます。

最後に、AIの導入は一度で完成ではなく継続的なプロセスであることを理解しておきましょう。技術の進化に合わせて定期的にアップデートし、新しい機能や改善点を業務に取り入れていくことが長期的な成功につながります。

2. 「うちの会社に合うAI」の選び方!コスパ最強ツール厳選リスト

ビジネスシーンでAIツールを導入する際、最大の悩みは「どのAIが自社に合っているか」という選択肢の多さです。業種や規模、予算によって最適なAIは大きく異なります。ここでは業務別・目的別に、コストパフォーマンスに優れたAIツールを厳選してご紹介します。

【文書作成・データ処理向け】

・Microsoft 365 Copilot:Officeスイート全体にAIを統合。月額約3,000円/ユーザーで、Word・Excel・PowerPointなど全てのOfficeアプリでAIアシスタンスが利用可能。特に既存のMicrosoft環境を使用している企業にコスパが高い。

・Notion AI:月額1,000円程度で文書作成、要約、アイデア整理を効率化。特にスタートアップや小規模チームに適している。

【カスタマーサポート向け】

・Intercom:AI搭載チャットボットが顧客対応を自動化。初期費用ゼロのプランから始められ、応対時間の約40%削減実績あり。

・Zendesk AI:サポートチケットの自動振り分け、FAQ自動応答機能で、カスタマーサポート部門の工数を大幅削減。中規模以上の企業向け。

【マーケティング向け】

・HubSpot Marketing Hub:AIコンテンツアシスタント機能でブログ記事やSNS投稿を半自動生成。月額約15,000円から利用可能。

・Jasper:月額約5,000円から使えるAIコンテンツ作成ツール。SEO対策やブランドトーン調整も可能で、マーケティング部門の生産性を約3倍に向上。

【データ分析向け】

・Google Cloud AutoML:専門知識がなくてもAI予測モデルを構築可能。従量課金制で、使った分だけの支払い。売上予測や需要予測に特に有効。

・Tableau with Einstein:データの可視化と自動インサイト生成を組み合わせたツール。初期投資が必要だが、意思決定スピードの向上でROIが高い。

AIツール選定時のチェックポイント:

1. 現状の業務フローとの親和性:既存システムとの連携が容易か

2. スケーラビリティ:企業成長に合わせて拡張可能か

3. 導入・運用コスト:初期費用と月額費用のバランス

4. セキュリティ対策:データ保護措置が十分か

5. サポート体制:日本語対応や技術サポートの質

中小企業におすすめの入門セットは「Notion AI + ChatGPT + Google Workspace」の組み合わせ。月額1万円程度の投資で、文書作成、アイデア発想、簡易分析などの基本業務をカバーできます。

大企業向けには「Microsoft 365 Copilot + Salesforce Einstein + AWS AI services」の組み合わせが費用対効果に優れています。初期投資は大きいものの、全社横断的なAI活用が可能となり、長期的には人件費削減と生産性向上で投資回収が見込めます。

AIツール選びで最も重要なのは、「何を自動化したいのか」という明確な目的設定です。目的を絞り込んだ上で、無料トライアル期間を活用して実際の業務で検証することをおすすめします。

3. 現場が喜ぶAI活用術!導入して分かった「効率アップの裏ワザ」

AIツールを導入したものの、期待していた効果が出ていないと悩んでいる企業は少なくありません。実は導入後の「使い方」こそが成功の鍵を握っているのです。現場での実践から見えてきた、本当に役立つAI活用のコツをお伝えします。

まず重要なのは、AIツールの「カスタマイズ」です。例えば、Microsoft CopilotやChatGPTなどの生成AIを業務に取り入れる際、業界特有の言葉や自社の専門用語を理解させることで精度が格段に向上します。あるIT企業では、社内用語集をAIに学習させることで、レポート作成時間が約40%削減されました。

次に「小さく始めて徐々に拡大する」アプローチが効果的です。全社一斉導入ではなく、特定の部門や業務から試験的に導入し、成功事例を作ることがポイントです。日本通運では、配送ルート最適化AIをまず首都圏の一部エリアで試験導入し、燃料コスト15%削減という実績を作ってから全国展開しています。

また見落としがちなのが「AIと人間の役割分担」です。AIは単純作業や分析は得意ですが、最終判断は人間が行うハイブリッド型ワークフローが最も効率的です。みずほ銀行の融資審査部門では、データ分析はAIに任せ、顧客との交渉や最終決定は人間が担当する体制に変更し、審査スピードを2倍に向上させました。

さらに、AIツールの「組み合わせ」も重要なテクニックです。単一のAIツールだけでなく、複数のツールを連携させることで効果が倍増します。例えば、音声認識AI(議事録作成)と要約AIを連携させれば、会議直後に要点まとめが自動生成されます。

最後に「継続的なフィードバック収集」を忘れないことです。現場の声を定期的に集め、AIツールの設定や使い方を調整していくことで、長期的な効果が持続します。クオリカでは毎週15分の「AI活用タイムアウト」を設け、効果的な使用法を社内共有しています。

AIは導入して終わりではなく、使い込むほどに効果を発揮するツールです。これらの「裏ワザ」を活用して、自社に最適なAI活用法を見つけていきましょう。

4. AI導入で失敗する会社の共通点とは?成功企業の事例から学ぶ

AI技術の進化とともに、多くの企業がAI導入を急いでいますが、残念ながら約70%の企業がAIプロジェクトで期待した成果を得られていないというデータがあります。失敗する企業には明確な共通点があり、逆に成功している企業からは貴重な教訓を学ぶことができます。

まず、AI導入に失敗する企業の最大の問題点は「明確な目標設定の欠如」です。「AIを導入すれば何かが良くなる」という漠然とした期待だけで始めると、必ず失敗します。株式会社サイバーエージェントでは、AI導入前に「広告効果予測の精度を15%向上させる」という具体的KPIを設定し、その達成に向けて戦略的にAIを活用した結果、目標を上回る成果を出しています。

次に、「データ品質の軽視」も大きな失敗要因です。AIは質の高いデータがなければ機能しません。某大手小売チェーンでは膨大な顧客データを持ちながらも、データの不整合や欠損により予測モデルが正確に機能せず、数億円の投資が無駄になった事例があります。対照的に、ファーストリテイリング(ユニクロ)では、データクレンジングに十分なリソースを投入し、高精度な需要予測システムの構築に成功しています。

三つ目の失敗要因は「全社的な理解と協力体制の不足」です。AIはIT部門だけの問題ではなく、全社的な取り組みが必要です。ある製造業では、現場の反発によりAI導入が頓挫しましたが、トヨタ自動車では「人を置き換えるのではなく、人の能力を拡張する」というAI活用の方針を明確にし、現場との協働によって生産効率の向上を実現しています。

また「短期的視点でのROI追求」も大きな失敗要因です。AIの真価は長期的な学習と改善プロセスにあります。楽天は数年にわたりAI投資を継続し、初期の不完全な結果にも耐えながら改善を続けた結果、パーソナライゼーション技術で大きな成功を収めています。

最後に、「専門知識の不足」も見逃せません。多くの企業がAIベンダーに丸投げし、思うような結果が得られていません。成功企業は、社内にAI人材を育成するか、外部専門家と密に連携しています。ソニーグループでは、AI教育プログラムを全社的に展開し、各部門でAIの可能性を理解した人材を育成することで、多様な事業分野でAIの効果的な活用に成功しています。

AI導入の成功には、明確な目標設定、高品質なデータの確保、全社的な理解と協力、長期的視点、そして適切な専門知識が不可欠です。これらの要素を押さえることで、AIの真の価値を引き出し、ビジネスの変革を実現できるでしょう。

5. 2025年のビジネスを制するAI戦略!今始めるべき準備と投資対効果

AIの進化はますます加速し、今後のビジネス環境において競争優位性を確保するための重要な鍵となっています。未来のビジネスを制するためには、今から戦略的なAI導入計画を立て、着実に準備を進めることが不可欠です。最新の市場調査によれば、AIを積極的に活用している企業は、そうでない企業と比較して収益性が平均20%以上向上しているという結果も出ています。

まず、AI戦略を構築する際の最初のステップは、自社のビジネスプロセスを徹底的に分析することです。どの業務領域がAI化によって最も大きな効果を得られるのかを特定しましょう。データ入力や分析、顧客対応、在庫管理など、反復的で時間を要する業務ほどAI導入の効果が高いとされています。Microsoft社の調査によると、AI導入により社員の生産性が最大40%向上したケースも報告されています。

次に考慮すべきは、AI技術の選定です。汎用AIツールから専門的なソリューションまで、市場には多様なオプションが存在します。例えばIBMのWatsonやGoogleのVertex AIなどの大手プラットフォームは、幅広い業種に対応可能な強力なツールを提供しています。一方、特定業界向けの専門AIサービスも急速に成長しており、より的確なソリューションを見つけることができるでしょう。

AI導入の投資対効果を最大化するためには、段階的なアプローチが効果的です。いきなり全社的な導入ではなく、小規模なパイロットプロジェクトから始め、成功体験を積み重ねていくことをおすすめします。例えば、顧客サービス部門での自動応答システム導入により、Amazon社は問い合わせ処理時間を60%削減することに成功しました。

また、見落としがちなポイントとして、AI導入に伴う組織文化の変革があります。従業員のAIリテラシー向上のための教育プログラムや、AIと人間の協働を促進する組織体制の整備も計画に含めるべきです。McKinsey & Companyのレポートによれば、AI導入の成功要因の50%以上が技術以外の要素、特に人材と組織文化に関わるものだとされています。

投資対効果を測定するための明確なKPIを設定することも重要です。コスト削減率、処理時間短縮、エラー率減少、顧客満足度向上など、ビジネス目標に紐づいた指標を設定し、定期的に効果測定を行いましょう。Deloitteの分析では、明確なKPIを持つAIプロジェクトは、そうでないプロジェクトと比較して3倍の成功率を示しています。

最後に、継続的な改善とスケーリングの計画を立てることが必要です。AIは導入して終わりではなく、常に最新のアルゴリズムや技術を取り入れ、運用を最適化していくことで長期的な価値を生み出します。Accentureの報告によれば、AI戦略を3年以上継続的に実行している企業は、業界平均を上回る成長率を達成する確率が2倍以上高いことが示されています。

これからのビジネス環境では、AIの活用は選択肢ではなく必須となるでしょう。今から準備を始め、戦略的にAI技術を取り入れることで、将来の競争優位性を確立することができます。早期に行動を起こし、AIの波に乗ることが、未来のビジネスを制する鍵となるのです。

コメント